1 – Was erwartet mich auf meiner Mongolei Tour?

Ein spannender Höhepunkt meiner Reise steht bevor. Nachdem ich einige Tage freien Fußes Ulaanbaatar erkundet habe, würde ich nun vollständig meine Komfortzone verlassen.

Die relative Komfortzone.

Natürlich erfordert das Reisen, besonders das erstmalige Reisen durch ungewohnte Kulturräume ein gewisses Niveau an Anpassung in vielerlei Hinsicht.

Sprachbarriere, Gestikulations- und Mimik-Barriere, spezifische Herausforderungen an den konservativ-geschulten Gaumen, infrastrukturelle Hürden… all das erlebe ich quasi überall in unterschiedlicher Ausprägung.

Mein Gaumen mag nicht besonders konservativ sein, aber als Veganer stellen sich mir auf Reisen immer mittelschwere Herausforderungen. Insbesondere in der Mongolei. Nicht in Ulaanbaatar, aber voraussichtlich in der mongolischen Wildnis…

Mit Ausnahme der Baikal-Exkursion hielt ich mich auf dieser Reise bislang immer in größeren Städten auf und kam gut über die Runden – wenn man so will. D

urch die Mongolei würde ich immerhin professionell geführt werden.

Ein landeskundiger Freund sagte mir vorher, ohne Führung könne man das Land nicht bereisen. Das stimmt so nicht ganz – ich lernte derartige Abenteurer durchaus kennen – aber es gehört sicher zu den etwas unwirtlicheren Prärien des globalen Outdoor-Reisespektrums.

Die Tour wird geführt von einer vom Hostel organisierten Guidin, und unserem Fahrer des UAZ Buchanka. Lediglich ein weiterer Mitreisender begleitet mich, was ich sehr begrüße, da ich eine kleine Gruppe für eine Gesamtdauer von 8 Tagen als weniger anstrengend erachte.

Dennoch bin ich nicht unaufgeregt. Ich würde mich eine Woche lang komplett den Geschicken der Reiseleiterin aussetzen.

Einen Ausweg gibt es nicht ohne weiteres. Das würde sich zwar alles als insgesamt angenehmes Unterfangen erweisen. Aber die Komfortzone geht definitiv flöten.

Auf vielen Ebenen. Das wird jedoch durch eine ordentliche Portion Erlebnis, Erfahrung und Eye-Opening kompensiert.

Neben den landschaftlichen Inspirationen und der Einfachheit des eigenen Daseins sind es vor allem die Einblicke in den nomadischen Alltag, die sich mir bieten. Eindrücke, die sich aus meiner Perspektive irgendwo zwischen “Lebenskunst” und “Kreislauf des Lebens” einordnen lassen.

2 – Reiterstatue von Dschingis Khan

Die Tour führt uns zunächst nicht allzu weit weg von der Hauptstadt, zum 70 km östlich gelegenen Gorchi-Tereldsch (Горхи-Тэрэлж) Nationalpark.

Auf dem Weg dorthin besuchen wir die schon aus der Ferne nicht übersehbare, 30 Meter hohe edelstählerne Reiterstatue Dschingis Khans, das weltweit größte Standbild seiner Art.

Dschingis Khan ist nun mal niemand geringeres als die zweifelsfrei wichtigste Persönlichkeit der mongolischen Geschichte. Eroberer, Reformer, Identifikationsfigur.

Über den Ort seiner Grabstätte ranken sich allenfalls Legenden, wirklich bekannt ist er nicht. Zur Verehrung gibt es einige Darstellungen wie etwa die massive, sitzende Statue vor dem Regierungspalast. Doch dieses Werk übertrifft alles.

Erst im Jahr 2008 wurde dieses Monument des Personenkults eingeweiht und präsentiert sich vor allem als touristische Sehenswürdigkeit. Der Sockel der Statue beherbergt ein historisches Museum, Caféchen und die Möglichkeit, sich in authentisch-historischen Feldherren-Gewändern ablichten zu lassen.

Das Highlight ist jedoch sicher der Aufstieg in den Leib des Großkhans. Ein Selfie vor dessen riesigen Antlitz und der Blick auf die Umgebung, die in naher Zukunft wohl noch weiter touristisch bewirtet werden wird.

Genug Platz wäre ja da, und entsprechende Pläne sind in der Schmiede.

3 – Gorkhi-Tereldsch Nationalpark

Nach kleiner Mittagspause mit frisch Gekochtem aus dem Kofferraum des UAZ geht es schließlich in den Nationalpark, der uns mit dem beeindruckend ulkigen Turtle Rock begrüßt.

Eine Felsformation, deren Erscheinung ganz offensichtlich an eine ausgewachsene Schildkröte erinnert.

Schildkröten gelten als Symbol der Langlebigkeit und finden sich bisweilen als handgemachte Statuen vor lamaistischen Tempeln.

Hier hat die Natur “ein wenig” mitgeholfen. Dieser Ort wäre auch der Ausgangspunkt für geführte Ausritte zu Pferde, die hier angeboten werden.

Wir verzichten darauf und besuchen den Ariyabal Meditationstempel, welcher auf einem kleineren Hügel liegt, und nach der Bewältigung einer Treppe mit exakt 108 Stufen erreicht ist.

Die 108 ist eine heilige Zahl in Hinduismus und Buddhismus, mit unterschiedlichsten Verweisen.

Die 108 taucht in diesen Kulturräumen immer wieder auf, als die Anzahl der an heiligen Stätten erbauten Stupas, die Namen von Gottheiten, oder eben die Anzahl von Stufen.

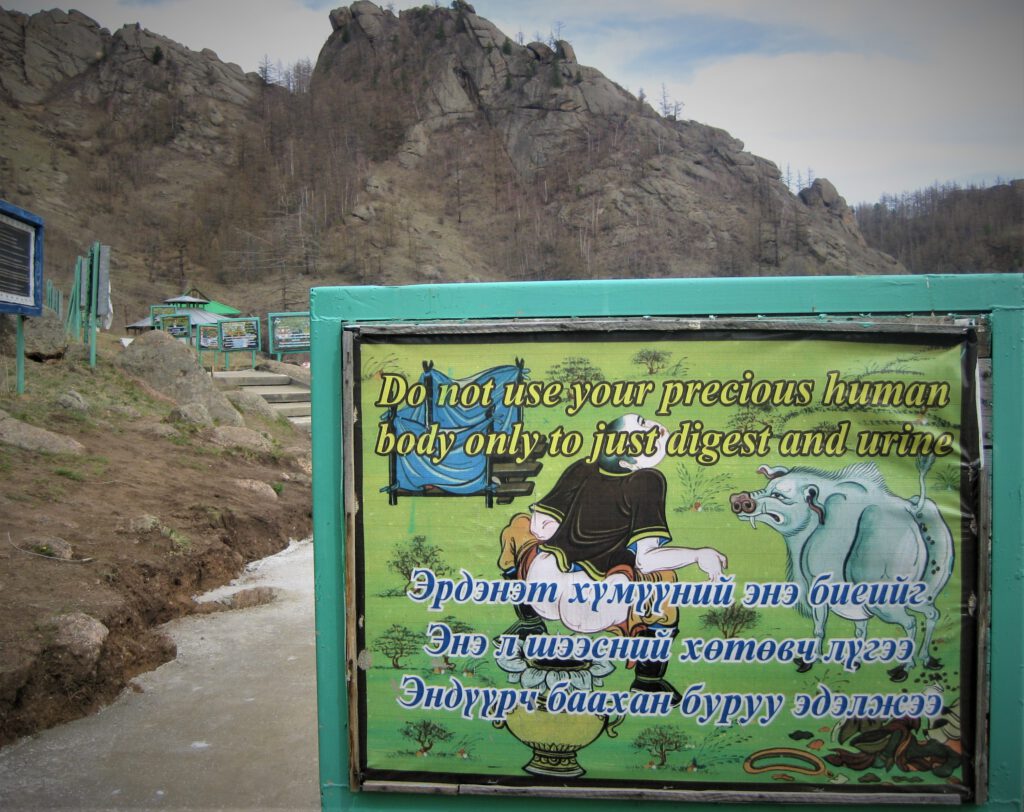

Auf dem Weg zum Tempel werden wir von zahlreichen Schildern mit lustig bebilderten Weisheiten und Lebenshilfen begleitet.

Ein erster Vorgeschmack auf den etwas ungezwungeneren, ostasiatischen Umgang mit etwa Phallus- und Fäkaliensymbolik. In den meisten Fällen stimme ich den Weisungen durchaus zu, wenn auch mit einem respektvollen Schmunzeln.

Im Tempel lerne ich viel über buddhistische Gottheiten, Symbolik und Mantras. Und, dass die Klöster offenbar auch dankend monetäre Spenden annehmen.

Dieser Verdacht liegt jedenfalls nahe, denn die Sammelbox ist reichlich mit Scheinen gefüllt.

Dies scheint im Widerspruch zum Armutsgelübde und dem oft angeführten Verbot zur Annahme von Geldspenden zu stehen.

Andererseits müssen die Betriebskosten der Klöster auch irgendwie gedeckt werden, und es gibt immer Wege.

Tatsächlich ist die Ökonomie buddhistischer Klöster Gegenstand aktueller ethnologischer Forschungen und sicher nicht ganz uninteressant, wenn man sich die zentrale Bedeutung von Mönchen in einigen (süd-)ostasiatischen Ländern vor Augen führt.

Nach dieser ersten mittelgroßen Tour und den ersten Eindrücken fahren wir schließlich zu unserer ersten Unterkunft, der abgeschiedenen Jurte einer kasachischen Hirtenfamilie.

Ich bin ob dieser Information zunächst etwas überrascht. Aber ein Blick auf die Karte verrät die geografische Nähe Kasachstans, dessen Einwohner bis zur Sowjetisierung im letzten Jahrhundert ebenfalls mehrheitlich nomadisch lebten.

Grund für die kasachische Besiedlung der Mongolei sind offenbar Fluchtbewegungen vor Fremdherrschaft(en) im 19. und 20. Jahrhundert. Tatsächlich stellen Kasachen heute mit etwa 4 % die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe des Landes.

Die von uns aufgesuchte Familie – so wird uns gesagt – sei relative wohlhabend. Sie besitzen Pferde, eines derer ich vor Sonnenuntergang Gassi führen darf, sowie eine zweite Jurte für Gäste.

Ich vermute eben diese touristischen Aktivitäten als Mitgrund für die vorteilhafte wirtschaftliche Situation.

Denn, obwohl es nicht unbedingt laut ausgesprochen wird, so sind die Aufenthalte bei den nomadischen Familien (meist) organisiert und offensichtlich gut bezahlt.

Es handelt sich jedoch um authentische Familien und authentische Jurten.

Es gibt in den Nationalparks durchaus auch Jurten-Hotels mit sanitären Anlagen und Restaurant-Bewirtung. Davon sind wir hier jedoch weit entfernt.

4 – Zu Gast bei Nomaden

In der Mongolei spricht man übrigens tunlichst nicht von einer Jurte, sondern von einem Ger (гэр). Ersterer Begriff stammt aus der türkischen Sprache, während letzterer eben mongolisch ist. Und darauf ist Wert zu legen.

Noch dringender ist Tourist:innen davon abzuraten, von “Zelten”/”Tents” zu sprechen. Die Menschen sind sehr stolz auf ihre Gers, und solche saloppen Bezeichnungen können durchaus als Beleidigung, zumindest aber als Respektlosigkeit aufgefasst werden.

ede Familie, die wir besuchen, besitzt eines oder zwei solcher Gers.

Eines ist immer quasi das Wohn-Ger, in welchem gekocht wird, Familie und Gäste zum Essen zusammenkommen, in dem aber auch geschlafen wird.

Das zweite Ger ist häufig ein Schlaf-Ger für Gäste oder – gegebenenfalls – erwachsene Kinder, die bereits verpartnert sind. In den meisten Fällen sind wir in einem solchen zweiten Ger untergebracht.

Der zentrale Ofen wird hier vor allem zum Heizen während der kalten Nächte genutzt, während er im Haupt-Ger auch – und vor allem – dem Kochen und Frittieren dient.

Es gibt wichtige kulturelle Regeln, die man beim Betreten eines Gers befolgen sollte:

Man trete nie auf die Türschwelle, man bewege sich stets im Uhrzeigersinn innerhalb des Gers, man berühre nicht die tragenden Pfosten.

Wie sich herausstellt, kann ich froh sein, dass es keine Regel gibt, die mir das Stoßen meines Kopfes beim Eintreten verbietet.

Eine interessante Einsicht ist die Verfügbarkeit von ausreichend Strom, um den Betrieb des Smartphones sowie das abendliche Fernsehprogramm zu sichern. Häufig werden Autobatterien verwendet, einige Familien besitzen Solarpaneele.

Der Lebensalltag der Menschen ist hart. Im Grunde wird den Großteil des Tages gearbeitet. Die Männer sind viel unterwegs – zu Pferd oder zu Motorrad – und machen teilweise Geschäfte in den Ortschaften.

Die Frauen bleiben am Ger, betreuen die Kinder, hüten die Herden und kümmern sich um die Lebensmittel.

Das ist alles viel Handarbeit, und es gibt kein fließendes Wasser. Weder zum Kochen noch zum Waschen.

Ein nahegelegener Fluss ist hier Gold wert. Denn auch der einfachste Brot- und Nudelteig erfordert Wasser.

Getrunken wird hingegen größtenteils Milchtee. Tee, der direkt in dem stets frisch Gemolkenen aufgekocht wird. Milch ist hier das wichtigste Grundnahrungsmittel, konsumiert zu jeder Tageszeit.

Reste vom Vortag werden in Milch zu einer Suppe improvisiert.

Das einzige in größeren Mengen konsumierte pflanzliche Produkt ist Weizen, welcher etwa für Nudeln, frittiertes Brot (Boortsog, боорцог) oder Teigtaschen (Chuuschuur, хуушуур) Verwendung findet.

Lediglich 2 % der Gesamtfläche des Landes gelten als tauglich für den Ackerbau.

Etwa 80 % davon wird für den Weizen in Anspruch genommen. Anderes Gemüse, Bohnen oder ähnliches wird in kleineren Mengen konsumiert, und ist nicht selten importiert.

Ich selbst werde von der Guidin mit Veggie-Nahrung versorgt. Nicht extravagant, aber eben auch nicht authentisch.

In diesem Fall geht Authentizität auch nicht unbedingt mit Genuss einher, rede ich mir ein.

Ich rede mir auch ein, dass das Essen nicht in Kontakt mit dem Brennmaterial kommt. Dazu dienen standardmäßig nämlich die Ausscheidungen des Weideviehs.

Diese werden in großen Kisten oder Säcken gesammelt und stehen üblicherweise unweit des Herds zu dessen Befeuerung.

Als mir dies das erste Mal bewusst wird, bin ich kurz amüsiert und muss erstmal eine Weile reflektieren.

Aber ich gewöhne mich auch äußerst schnell daran.

Man ist in der Steppe im Prinzip überall von diesen Teilen des natürlichen Stoffkreislaufs umgeben. Und deren Verwendung als Energieträger ist unter den gegebenen Bedingungen logisch und effizient.

Die Situation der Tiere beschäftigt mich nachhaltig.

Die Hirten sind vollständig auf Tierhaltung für die eigene Ernährung, Kleidung, Behausung und Wertschöpfung angewiesen.

Die Hauptressource ist das Gras der Steppe, neben der harten Arbeit der Familienmitglieder.

Man sagt mir, die Nomaden gingen sorgsamer mit ihren Tieren um als mit sich selbst.

Tatsächlich scheint das alles erstmal friedvoll und fast romantisch: bei Tage haben die Herden praktisch freien Auslauf in der Steppe.

Keine Zäune, lediglich die Berge und Flüsse mögen natürliche Grenzen der Freizügigkeit markieren.

Am Abend werden die Tiere schließlich zu Pferde oder zu Motorrad eingetrieben und zurück in den Unterstand geführt, der nicht immer überdacht ist.

Die Tiere nächtigen hier auf engstem Raum, um sich gegenseitig zu wärmen.

Denn auch auf warme Tage – wie ich es am eigenen Leib erfahre – können bitterkalte Nächte folgen.

Im Winter liegen die nächtlichen Temperaturen im fortgeschritten zweistelligen Minusbereich! Und dann noch der Dsud (Зуд), ein im Rahmen des Klimawandels immer häufiger auftretendes Wetterphänomen, das durch extreme Kälteperioden und heftigen Schneefall gekennzeichnet ist.

Dies hat den Tod eines großen Teils der Tiere zur Folge und trägt dazu bei, dass viele Familien das Nomadenleben hinter sich lassen und in die Stadt ziehen.

Auch für die Tiere selbst ist die Auslieferung an das extreme Wetter ein hoher Preis für die relative Freiheit.

5 – Chustai Nuruu Nationalpark

Nach unserem Abschied von der freundlichen kasachischen Familie führt uns die Tour nun weiter in die Abgeschiedenheit.

Vielleicht noch weiter, als wir es uns eigentlich erhofft hatten.

Das Ziel ist der Chustai Nuruu Nationalpark (Хустайн нуруу дархан цаазат газар), der sich nun immerhin 100 km südwestlich von Ulaanbaatar befindet.

Ein wesentlicher Grund, diesen Park aufzusuchen, bieten die hier wild lebenden Takhi-Pferde, auch als Przewalski-Pferde bekannt.

Bis vor kurzem galt diese Pferdeart als der letzte originäre Vertreter der Wildpferde. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass auch die Takhi im Laufe der Zeit domestiziert, gezüchtet und wieder ausgewildert wurden, sodass der beliebte Verweis auf deren Exklusivität leider nicht ganz zutreffend ist.

Dennoch lerne ich hier einiges über die paradoxe Dynamik der menschlichen Nutzung von Tieren.

Nachdem das Takhi durch dessen Bejagung zur Bereicherung von “Sammlungen” und Zoos in der westlichen Welt, sowie durch klassische am Nahrungserwerb orientierte Jagd Mitte des 20. Jahrhunderts vollständig aus seiner wilden Umgebung verschwand, ist es infolgedessen mithilfe von Zuchtprogrammen und Auswilderungsprojekten wieder dorthin zurückgeführt worden.

Menschengemachte Dezimierung, gefolgt von menschlicher Wiedergutmachung…. gefolgt von…?

Ich bilde mir auch bei diesem Thema einen naturnotwendigen Kreislauf ein. Jedenfalls die menschliche Natur betreffend.

Neben dieser spannenden Geschichte bietet das Natur-Museum des Parks weitere Eindrücke und Übersichten speziell zu der hiesigen Flora und ist den abgestatteten Besuch durchaus wert.

6 – Irgendwo im Nirgendwo – die mongolischen Weiten

Wir haben offenbar Glück, dass wir die Pferde aus nächster Nähe antreffen.

Das sei nicht jedem Besucher gegönnt.

Daneben zeigen sich in diesem Park zahlreiche Herden wilder Hirsch- und Reharten – und immer wieder flitzen Murmeltiere durch die Gegend.

Für mich sind sie das eigentliche Highlight.

Nur leider flitzen diese flinken Nager in einer Geschwindigkeit durch die Landschaft, dass es mir nicht gelingt, sie scharf in der Kamera zu fixieren.

Trotz zahlreicher Gelegenheiten.

Die Tour führt uns in zunehmend unbelebte Landschaften. Im besten Sinne. Von Hügeln durchsetze Weiten ohne das geringste Anzeichen von menschlicher Aktivität.

Auch die Tierwelt scheint nur noch vereinzelt Vertreter hierher auszusenden.

An einem sonnigen, blau-behimmelten Tag fahren wir gen Sonnenuntergang, der unser finales Ziel zu sein scheint.

Denn ich beginne das Gefühl zu entwickeln, dass wir ein ursprünglich konkreteres Ziel aus den Augen verloren haben.

Die Guidin gesteht ein, dass wir uns verfahren hätten. Irgendwo zwischen Irgendwo und Nirgendwo… Ich bilde mir ein, eine minimale Nervosität festzustellen.

Wir halten an einem Ger, dessen Bewohner tatsächlich nicht mit uns gerechnet zu haben scheinen.

Mir ist nicht klar, ob wir nach dem Weg oder nach Unterschlupf fragen. Offenbar kommen wir hier nicht unter und fahren weiter.

An sich sei jedes Ger für jeden Besucher offen. Daher vermute ich, dass wir weiterhin das (vermutlich) gebuchte Ger aufsuchen.

Die Sonne erreicht beinahe den Horizont, und dann taucht plötzlich ein Ger am Rande des Nirgendwos auf. In einer der fantastischsten, bilderbuch-esquesten Landschaften, die wir auf dieser Tour bereisen.

Ein abgeschrägtes, sattgrünes Tal, umgeben von kleinen, aber stolzen begrasten Hügeln, die in ihrer sturen Passivität damit beschäftigt sind, der Sonne ihr nächtliches Versteck zu bereiten.

Weit und breit nichts weiter als eben jenes Grasland, Häufchen von Bio-Brennstoff und – nun ja – Tierleichen.

Ein Anblick, an den ich mich werde gewöhnen müssen. Die Überreste von Herdentieren und Hunden, deren leibliches Dasein in der Steppe ihr jähes Ende findet, werden auch vor Ort direkt in die natürlichen Kreisläufe zurückgeführt.

Da bleibt mir kein Stadium verborgen. In zahlreicher Ausführung.

An diesem Ort wird zunächst verhandelt. Offenbar handelt es sich tatsächlich um einen Überraschungsbesuch bei einer Familie, die normalerweise keine Touristen beherbergt. D

as bedeutet auch, dass die Zubereitung des Abendessens spontan organisiert wird, und mir bleibt Zeit, die Gegend zu erkunden.

Nun, die Gegend bietet nicht besonders viel Abwechslung.

Und genau dies ist hier der Reiz. Die Skelette der verendeten Yaks und Schafe werden zu bizarren Accessoires in einer romantischen Kulisse, die uns auch leicht beängstigt.

Wir scherzen leicht nervös, ob wir hier je wieder lebend rauskommen. Alleine jedenfalls nicht…

An diesem Ort wird uns auch erstmals das Essen auf entflammtem Tierkot zubereitet.

Wie bereits erwähnt, bin ich zunächst etwas amüsiert. Ich hatte diesen Aspekt im Vorfeld nicht recherchiert, bin “etwas” überrascht (obgleich es mir sofort einleuchtet), und muss mich etwas zusammenreißen.

Denn auch hier muss man Anstand und Respekt bewahren. Wie in den meisten – besonders orientalischen – Kulturkreisen werden Speisen mit großem Stolz zubereitet und den Gästen präsentiert.

Der Gast ist hier König und bleibt auch König.

Daher sollte man es tunlichst vermeiden, den Eindruck zu erwecken, man verachte oder belächele das Dargebotene oder dessen Entstehung.

Bei einer geführten Tour lässt sich natürlich ein Stück weit gegen unbehagliche kulinarische Situationen vorbeugen, indem man eben zum Beispiel eine vegetarische Kost bucht, die dann gegebenenfalls auf einem mitgeführten Elektrokocher zubereitet wird.

Dennoch gönne auch ich mir die auf traditioneller Flamme frittierten Brote und Nudeln – und muss nicht mal so tun, als würde ich es genießen.

Es hat eine rustikale Note, ist aber köstlich.

Es gibt zudem die erste Lektion zum Trinken. Genau genommen, eine praktische Einführung.

Selbstverständlich ist der Vodka nicht abzulehnen, und man trinkt nicht notwendigerweise aus getrennten Gläsern.

Unsere Guidin jedoch lehnt den guten Schluck am Ende wegen ihrer Schwangerschaft ab, ohne ihn jedoch allzu plump abzulehnen.

Sie hebt das Glas und führt es mitsamt der üblichen Geste – die linke Hand tragend am rechten Ellenbogen platziert- zum Mund, ohne jedoch zu trinken.

Damit kommt sie durch.

Die fein austarierte Balance zwischen Respekt und Ablehnung.

Wichtig: zu Beginn des Trinkrituals wird der Ringfinger in den Schnaps getaucht und die mitgeführten Tropfen anschließend in drei Richtungen geschnippt, um den Geistern ein Opfer zu erbringen. Ein Ritual, das allen Beteiligten viel Freude bereitet.

Der Aufenthalt bei dieser Familie ist nicht nur aufgrund der Entstehungsgeschichte der aufregendste und erhellendste auf der Tour.

Neben den intensiven Einblicken in die Kochkultur lerne ich hier auch mehr über den hohen Stellenwert des Tierwohls.

Anekdotisch bekomme ich erzählt, dass eines der Lämmer infolge des Todes seiner Mutter von einer Rinderkuh mit seiner täglich Milch versorgt wird.

Hier sitzen alle in einem Boot.

Hier sorgt jede:r für jene:n, so scheint es. Alles in Kreisläufen, alles im Einklang.

Auch wir werden uns einklinken. In das Schlafgemach der Familie. Diesmal steht kein Gäste-Ger zur Verfügung.

Wir übernachten in einem Ger mit den Eltern und dem jüngsten Kind – auf engstem Raum, in deren Privatsphäre. Auch damit muss ich mich erstmal arrangieren.

Ich bin überrascht, wie gut ich mich dann doch auf Begebenheiten einlassen kann, die extrem weit außerhalb meiner Komfortzone liegen.

7 – Elsen Tasarkhai und Khogno Khan Nationalpark

… in der Mini-Gobi mit den Heiligen Felsen

Nicht weit vom Chustai Nuruu und unserem Nirgendwo befindet sich der Khogno Khan Nationalpark (Хөгнө Хан).

Wir brauchen nicht lange.

Das heißt, wir finden erstaunlich schnell wieder die korrekte Route, um dorthin zu gelangen. Der ganze Tag steht daher für Ausflüge zur Verfügung. Inklusive einer geplanten Wanderung, auf die ich sehr gespannt bin.

Denn eine Besonderheit dieser Gegend ist das Zusammentreffen unterschiedlicher Ökosysteme: der Steppe, der Taiga, Frischwasser-Quellen, und auch Wüsten-Arealen, die mithin als Mini-Gobi bezeichnet werden.

Diese beeindruckenden Landschaftsübergänge betten den heiligen Khogno Khan Berg ein, welcher als solcher nicht grundlos zu besteigen ist.

Ich betrete zunächst also erstmals in meinem Leben eine Wüste.

Eine kleine Wüste, die viele kleine Oasen zu beherbergen scheint. Ebenso wie mittelmäßig attraktive, schwarze Käfer.

Und leider auch Überreste menschlicher Aktivitäten aus der Kategorie “feucht-fröhlich”.

Diese Wüstenerfahrung mache ich zweimal: einmal direkt aus dem UAZ steigend, ein anderes Mal per Kamelausritt.

Letzteres begeistert mich wenig, da mich die etwas raue Behandlung der Tiere durch den Kamelführer – angesichts des eher niederen Zweckes – etwas stört, und das Ganze als touristische Aktivität keinen wirklichen Mehrwert hat.

Nun ja, außer eventuell die Erkenntnis, dass Kamelflatulenzen ein sehr ähnliches akustisches Signal erzeugen wie menschliche. Check!

Wir widmen uns dem Highlight des Parks und dieses Touren-Abschnitts. Der Wanderung zu den Ruinen eines buddhistischen Klosters aus dem 17. Jahrhundert, welches noch im selben Jahrhundert jäh und brutal zerstört wurde.

Die ansässigen Mönche wurden bei dieser Aktion mit Halsschlingen getötet, ein Prozedere, das in der mongolischen Sprache als khognokh bezeichnet wird und schließlich zum dramatischen Namensgeber für diesen Ort wurde.

Insgesamt dauert diese Wanderung etwa 30 Minuten. Hin und zurück. Vielmehr ein kleines Läufchen.

Nach der Sichtung der Ruinen bitte ich daher noch um die Gelegenheit, einen der umgebenen Gipfel zu besteigen, was nicht länger als weitere 30 Minuten dauert.

Dass es sich eventuell um einen heiligen Berg handelt, ist mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Vielleicht ist es aber eben auch einfach nicht jener Berg, der nicht zu besteigen ist.

Das hoffe ich in meiner ausschweifenden Naivität.

Auf dem kurzen Wanderweg begegnen wir einem westlich anmutenden Mann, der in einem eingezäunten Bereich mit Gartenarbeit beschäftigt ist.

Wir kommen ins Gespräch und er erzählt mir von einem Permakultur-Projekt, welches er in Absprache mit der regionalen Regierung gestartet hat.

Zusammen mit seiner Frau.

Er ist Franzose, sie Mongolin.

Die Permakultur beschreibt eine landwirtschaftliche Methode, bei der es prinzipiell um die Nachahmung natürlicher Ökosysteme und Stoffkreisläufe geht.

Mit dem Ziel ohne hohen Energieaufwand eine dauerhafte, das heißt permanente und umweltfreundliche Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten – nicht unähnlich dem Ökolandbau. Solche kleinen Projekte trifft man offenbar häufiger in der wenig fruchtbaren Mongolei an.

Der Franzose beklagt, dass die Umsetzung des Plans angesichts der kulturellen Barriere nicht immer ganz einfach sei.

Das Arbeit-Zeit-Absprachen-Gefüge sei hier etwas anders ausbalanciert als in Europa. Ich bin dennoch begeistert ob der Perspektive, inmitten der mongolischen Steppe nachhaltig gezogene Tomaten zu ernten und auf rustikaler Flamme zu rösten.

Die Mongolei ist ein Land, das Abenteurer, Aussteiger und andere Büro-müde Menschen anzieht und spannende Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Bescheidenheit vorausgesetzt.

Neben dem bereits erprobten, allgemeinen Trinkritual gibt es freilich auch andere soziale Freizeitbeschäftigungen für den Abend. Kartenspiele.

Aber auch ein landestypisches Würfelspiel, mit Knochen. Letzteres würde mir später noch Freude bereiten.

Zunächst lerne ich jedoch, dass es beim Kartenspiel hier nicht etwa um die Selbstdarstellung smarter Karton-Strategen geht, sondern lediglich um die Freude daran, den Verlierer zu bestrafen.

Nicht etwa den Verlierer des kompetitiven Kartenwechsels, sondern den Verlierer des sich an die Nase Fassens.

Dieses passiert nämlich im Wettbewerb, sobald der erste Teilnehmer vier gleiche Karten in der Hand hat. Alle müssen sich daraufhin rasch einen Finger zur Nase führen.

Der/ die Letzte, der/ die seine Nase mit seinem Finger erreicht, bekommt schließlich ein paar aufs Maul.

Aber so richtig. Richtige, nicht zimperliche Schläge, Zwicken, Schnippen, peinlich Anmalen… Ich verliere am häufigsten, bilde ich mir jedenfalls ein.

Das nächste Mal vielleicht doch lieber wieder trinken…?

8 – Orkhon Valley – Die Wiege der Mongolei

Schließlich verlassen wir den Nationalpark und fahren – dieses Mal über eine längere Distanz – in die Wiege des Nomadentums, samt der Keimzelle des riesigen mongolischen Reichs des Dschingis Khan: das Orchon Tal (Орхоны хөндий), oder – besser klingend – Orkhon Valley.

Eine fantastische Naturlandschaft und seit 2004 Weltkulturerbe der UNESCO, geprägt von dem sich romantisch-bescheiden durch die zentral-mongolische Tiefebene schlängenden Orchon-Fluss, dem längsten Fluss der Mongolei.

Ein Zufluss der Selenga, und damit auf längere Sicht Speisung des Baikalsees im nördlich angrenzenden Burjatien.

Diese fruchtbare Landschaft hat zahlreiche Geschichten in ihrem Repertoire, die sie zu erzählen vermag.

Über die spannende Kulturgeschichte, den Einzug der buddhistischen Religion, die mongolische Identität, und über die Gegenwart. So besuchen wir auf dem Weg ein interessantes Landwirtschaftsprojekt.

Eine Frau, die den Namen des Tals und des Flusses trägt, leitet das Projekt zum Anbau von Sanddorn als Hobby und beeindruckt mich durch ihre Energie und Entschlossenheit.

Die Plantage wurde wortgetreu aus dem Boden gestampft, aus dem Orchon abgeleitetes Wasser durch schmale Gräben entlang der zu bepflanzenden Ackerstreifen geleitet.

Zwei- bis drei Wochen nach Projektbeginn, so berichtet Orkhon, wurden bereits die ersten Sträucher gepflanzt.

Der Sanddorn vermehrt sich zweihäusig, das heißt es gibt weibliche und männliche Individuen.

Zum Zwecke der autarken Bestäubung wird hier eine männliche Pflanze zu vielen weiblichen gesellt.

Das sei ausreichend. Ein botanisches Paradies.

Der Anbauzweck begründet sich in dem hohen Vitamingehalt der Früchte, und in der Robustheit der Pflanze unter den harschen, kalten Umweltbedingungen.

Eine Quelle für wichtige Nährstoffe in der Steppe, die weithin in ihrer kulinarischen Monotonie nur tierische Nahrungsmittel für den Alltagsverzehr anbietet.

In einigen Gers entdecke ich tatsächlich Dosen mit Nahrungsergänzungsmitteln, etwa einen Vitamin B Cocktail.

Man sagt mir hinterher, das sei alles für die Tiere, deren Gesundheit über jene der Menschen gehe. Ich bin mir nicht sicher.

Der Mensch lebt nicht von Milch allein.

In dieser Gegend sind wir nahezu dekadent untergebracht.

In einem Ger, welches nur 5-10 Gehminuten vom lebensbejahenden Orchon-Fluss entfernt liegt, eine Reihe von Pferden vor den Pforten angebunden hat und seine Küche mit echtem Holz befeuert.

Hier erhalte ich auch prompt die nächste Lektion in mongolischer Unterhaltungskultur. Unerbeten.

Denn ich stelle fest, dass ich mir – wo auch immer – eine Erkältung eingefangen habe.

Ich berichte darüber und ziehe mich ins Gäste-Ger zurück, rechne mit einer ausgedehnten Abend- und Nachtruhe.

Diese wird jäh unterbrochen, als die gesamte Mannschaft – angeführt von Fahrer Nymaa – das Ger betritt und mir eine volle Flasche “Dschingis Khan” Vodka entgegenhält.

Ich wusste von dieser Flasche, da er sie unterwegs in einem kleinen Dorfladen gekauft hatte.

Ich wusste jedoch nicht, dass sie zur medizinischen Behandlung Einsatz finden würde.

Er selbst schwört nämlich auf schamanistische Naturheilkunde, wie ich weiß.

Ich hingegen werde also zu einer zünftigen Genesungsparty eingeladen.

Diesmal mit Knochenwürfelspiel. Der Verlierer muss trinken, der Gewinner auch.

Immerhin ohne Schlägerei diesmal.

Am Ende des Umtrunks spüre ich die vorhergesehene Wirkung.

Ich habe mich während des Genesungsprozesses hoffentlich nicht allzu sehr daneben benommen.

Die Behandlung zeigt indes Wirkung. Am nächsten Tag verspüre ich zwar die üblichen Post-Umtrunkssymptome, meine “Erkältung” hat sich jedoch verabschiedet.

Wir erkunden die Gegend. Zu Pferde.

Meine erste echte Reiterfahrung, wenn ich den etwas verstörenden Kamelausritt mal ausklammere.

Wir reiten auf den Rücken der typischen, mongolischen Kleinpferde mit ihrem kompakten Körperbau, der zudem eine – ganz nach meinem Geschmack – niedrige Fallhöhe mit sich bringt.

Für mich eine spannende Erfahrung, und die Behandlung der Tiere durch unseren “Jockey” erscheint mir ebenfalls deutlich humaner als bei den Kamelen.

Es gibt halt Hiebe auf den Hintern.

Die Guidin berichtet, dass sie quasi zu Pferde aufwuchs, und stellt ihre Routine mit ihrer mühelos-bestimmten Führung an der Rute unter Beweis.

Der Ausritt führt uns zu dem beschaulichen Ulaan Tsutgalan (Улаан цутгалан), einem 24 Meter hohen Wasserfall (auch: Orchon Wasserfall) am Zusammenfluss von Orchon und Ulaan.

Eine fantastische Aussicht bietet sich mir hier aus unterschiedlichen Perspektiven. Die vulkanische Entstehungsgeschichte des Wasserfalls wird durch das Lavagestein bezeugt, auf welchem ich inmitten einer verwunschenen Märchenkulisse meine Beine vertrete.

In die kleine Schlucht am Wasserfall steigen wir auf mehr oder weniger befestigtem Wege herab. Eigentlich gar nicht befestigt – im Grunde wird geklettert.

Nicht besonders anspruchsvoll, aber auch nicht ganz ohne Abrutsch-Gelegenheiten.

Es macht auf jeden Fall Spaß, und so fühlt es sich auch an, als würde man nicht überall auf Sänften durch die Prärie getragen.

Dieser Kletterei widme ich mich schließlich zweimal an diesem Tag, da ich offenbar irgendwo auf dem Weg mein Notizheft verloren habe und eben diesen Abstieg als Fundort vermute. Erfolglos.

Der Ritt zurück zum Ger verläuft etwas autarker als der Hinritt. Die Pferde kennen den Weg und sind nicht auf Hiebe mit der Rute angewiesen, sodass auch ich ganz passiv und assistenzfrei auf dem strammen Rücken meines Gauls dem Autopiloten vertraue.

9 – Karakorum und Erdene Dsuu – Kulturelles Erbe im Orkhon Valley

Nachdem bereits Hunnen, alttürkische Stämme und Uiguren im Orchon-Tal ihre Spuren hinterlassen hatten, startete ein gewisser Dschingis Khan von hier aus seinen großen Feldzug im 13. Jahrhundert.

Das Machtzentrum des Mongolenreichs sollte die Stadt Karakorum (Хархорин) werden, errichtet im Jahre 1220, (wahrscheinlich) im Auftrag Dschingis Khans, im Jahre 1235 durch Nachfolger Ögedei Khan schließlich zur Hauptstadt ernannt und standesgemäß mit einem Khanpalast versehen.

Dieser Teil der Geschichte ist entscheidend für die mongolische Staatsidentität.

Die Wiege der Mongolei.

Von der leider wenig sichtbares übrig geblieben ist.

Einst wichtiges Handelszentrum an der Seidenstraße und kultureller Schmelztiegel, verlor die Stadt bereits in der zweiten Jahrhunderthälfte ihre zentrale Bedeutung, als Kublai Khan die Hauptstadt schrittweise nach Peking verlegte.

Von dort aus würde er sich zum rechtmäßigen Kaiser Chinas entwickeln.

Die Stadt wurde schließlich im 14. Jahrhundert vollständig von chinesischen Truppen zerstört.

Heute zeugen lediglich Ausgrabungen und Modelle von der ruhmreichen Zeit. In der Nähe befinden sich heute die Stadt Charchorin (Хархорин) und das Kloster Erdene Dsuu (Эрдэнэ-Зуу), welches für sich – jedenfalls von außen – wie eine eigene Stadt wirkt (wofür ich es zunächst halte).

Bereits Dschingis Khan höchstselbst soll sich tolerant gegenüber buddhistischen Umtrieben in seinem Reich gezeigt haben.

Das erste lamaistische Kloster jedoch – nämlich Erdene Dsuu – wurde erst viel später, im Jahr 1585 unter Abdai Khan an eben jenem historisch so zentralen Ort hier im Orkhon Valley gegründet.

Unter Wiederverwendung des Baumaterials der ehemaligen Hauptstadt Karakorum.

Die Anlage ist umgeben von einer steinernen Mauer, in welche 100 Stupas integriert sind.

Das Konzept der Stupa führt auf einfache Grabhügel zurück, die in ihren unterschiedlichen stilistischen Ausprägungen unterschiedliche Symboliken vereinen, und denen im Buddhismus eine zentrale, rituelle Bedeutung zukommt. Etwa deren wiederholte, ehrerbietende Umrundung – begleitet von dem ebenfalls wiederholten mantrischen Drehen der Gebetsmühlen.

Auch auf dem Gelände befanden sich einst zahlreiche Stupas und Tempel. Das Kloster fiel jedoch mehrfach der Zerstörungswut mandschurischer wie auch stalinistischer Kräfte zum Opfer, und hat sich zeit seines Bestehens quasi im dauerhaften Aufbau- und Wiederaufbau befunden.

Auch heute stehen noch Bauvorhaben zur Wiederherstellung des Originalensembles auf dem Plan, die aus finanziellen Gründen noch nicht umgesetzt werden konnten.

Zudem finden auf dem Gelände weiterhin Ausgrabungen statt, um den Legenden und Mythen um den Khanpalast Karakorums auf die Spur zu kommen.

Immerhin noch einige Tempelgebäude samt Klosterschule lassen sich besichtigen, teilweise mit tollen musealen Ausstellungen und sequenziellen Buddhastatuen, die dessen unterschiedlichen Lebensstadien repräsentieren.

Die Details sind hier ebenso interessant wie die historische Führung durch die Ausstellungen.

Mal ganz abgesehen von der Atmosphäre.

Diese speziellen Orte mit ihrer – mal mehr mal weniger – sichtbaren Geschichtsträchtigkeit haben immer etwas Erhabenes, etwa Magisches.

Das löst etwas in mir aus. Ich könnte hier stundenlang verweilen und einfach nur mit allen Sinnen einfangen.

Nach diesem eindrucksvollen Besuch, samt des sehenswerten anliegenden Museums, verlassen wir schließlich das Orkhon Valley wieder in Richtung Hauptstadt, Ulaanbaatar.

Am Rande Charchorins besichtigen wir noch ein kleines Schmankerl der Phallus-Kunst.

Bereits während der vergangenen Tage ist mir ein sehr entspannter, und zugleich wertschätzend-symbolischer Umgang mit dem männlichen Geschlechtsorgan aufgefallen.

Dessen Darstellung findet sich zum Beispiel in Form von Schnupftabak-Spendern in reicheren Haushalten wieder.

Oder eben als interaktiv in den Alltag integrierbare Stein-Skulptur.

Der Lebensalltag der Mönche ist tendenziell zölibatär arrangiert.

Um deren Libido zu bändigen, so wird mir erzählt, hat man eben jenen besteigbaren Phallus samt Auffangreservoir errichtet, auf welchem Mann sich seiner weltlichen Bedürfnisse entledigen kann.

Rein spirituell, versteht sich. In modernen Zeiten werde diese Skulptur jedoch verstärkt von Frauen genutzt, um ihrer Fruchtbarkeit auf die Sprünge zu helfen. Rein spirituell, versteht sich.

Die rege Nutzung wird durch eine offensichtlich gekittete Bruchstelle bezeugt. Whatever works!

Der Weg in Richtung Zivilisation deutet sich bereits durch die Verfügbarkeit von Toiletten an.

Mangels fließenden Wassers sind alle hygienisch relevanten Aktivitäten in der mongolischen Steppe sehr natürliche, unmittelbar Kreislauf-wirtschaftliche Angelegenheiten.

Nahe dem Orchon-Fluss – am Ende unserer Tour – gibt es immerhin natürlichen Zugang zu Frischwasser und entsprechende Waschgelegenheiten, die über Papier und mitgebrachte Feuchttücher hinausgehen.

Die meiste Zeit ist das nicht der Fall gewesen. Eine Erfahrung, auf die wir uns über eine Woche lang eingelassen haben.

Toiletten mit schließbaren Türen waren in weiter Ferne.

Am Rande kleinerer Dörfer an Hauptstraßen tauchen schließlich bisweilen hölzerne Latrinen auf.

Angesichts der dort herrschenden Dynamik von im Wettbewerb zu stehen scheinenden Mücken- und Fliegen-Populationen frage ich mich jedoch, ob die Hygiene-Standards des Outbacks am Ende nicht doch die angenehmere Option bieten.

Aber man muss vielleicht auch nicht alles romantisieren…

10 – Ein letzter Blick auf Orkhon Valley

Langsam verlassen wir also das beeindruckende Orkhon Valley und genießen einen letzten Blick auf das Tal und dessen Lebensader.

Auch Geschichten aus jüngerer Zeit bekomme ich hier erzählt – tragische Geschichten.

Die bewegte Geschichte der Mongolei und des Tals reicht weit zurück.

Von der Vereinigung der Nomaden-Stämme, über die unmittelbar erscheinende Erschaffung des Größten aller Weltreiche, der Goldenen Horde, dem chinesischen Kaiserreich, Fremdherrschaften, Kommunismus, hin zum post-modernen Aufbruch mit all seinen Herausforderungen im 21. Jahrhundert.

Teile dieser Vergangenheit erlebe ich auf meiner Tour in authentischer Umgebung. Teile der Vergangenheit sind konserviert, visuell dokumentiert, in die Landschaft imprägniert.

Das Tal präsentiert sich mir als ein Fenster in die Vergangenheit, und zugleich als Chronist der Zeitlosigkeit.

Die Zukunft dagegen will sich mir hier nicht wirklich aufdrängen.

Will sie vielleicht auch nicht.

Natürlich bin ich hier auf einer geführten Tour, die mit einer gewissen Ausrichtung organisiert ist.

Von extensivem Bergbau und der Landflucht Richtung Ulaanbaatar bekomme ich hier nicht viel zu sehen.

Das Nomadentum ist nicht mehr das dominierende Lebensmodell in der Mongolei, doch nach wie vor ein deutlich präsentes. Die Kinder einiger Nomadenfamilien werden zur Ausbildung in die Städte geschickt, wenn die Kapazitäten es erlauben.

Viele werden sich vermutlich gegen ein dauerhaftes Leben in der Steppe entscheiden.

Ich sammele die letzten Eindrücke auf der langen – 300 km weiten – Fahrt zurück in die Hauptstadt.

Ich erkenne, dass diese Mongolei Tour als Eye Opener langfristig etwas in mir bewegen wird, und ich freue mich doch auf die Dusche im Hostel.

Hinweis: Alle in diesem Artikel beschriebenen Reisen wurden privat finanziert. Ich erhalte keine finanziellen Zuwendungen von in diesem Artikel genannten Unternehmen oder anderen Organisationen.

Hallo Dennis. Den Beitrag finde ich richtig interessant, vor allem deine Infos über das Nomadenleben. Beruflich arbeite ich derzeit an einer Mongolei-Reise für einen Kunden, und bin gerade total fasziniert und inspiriert. Ein tolles Land, und bestimmt für Ruhesuchende perfekt. Gibt ja nicht viele Menschen 😀 Lg, Meike

Hi Meike,

das stimmt. In der mongolischen Steppe ist es ruhig wie sonst nirgends. Und es ist auch touristisch sehr entspannt. Nur Hygiene und Kulinarik sind etwas herausfordernd. 😀

LG

Dennis